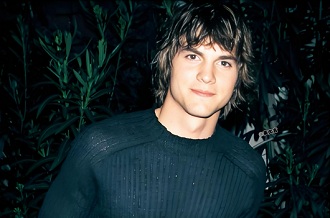

高颜值被告刑期平均短 20%

为什么我们总对好看的人更宽容?

有心理学和法学研究表明,外貌吸引力(physical attractiveness)可能对司法公正产生微妙影响,这种现象被称为「美貌溢价」(Beauty Premium)或「颜值偏见」(Attractiveness Bias)。

美国康奈尔大学研究发现,相同罪行下,外貌出众者的平均刑期比普通人短15%-20%。但涉及利用外貌实施的犯罪(如诈骗)可能被判更重。

颜值高者更容易获得保释,在民事诉讼中获得的赔偿金平均多 10%-30%。

在心理上,人们潜意识认为外貌好的人更可信、善良(即使无证据支持)。

陪审团对颜值高被告的痛苦更易产生共情(脑岛激活更强),「美即好」(What is beautiful is good)成为社会认知的模式。

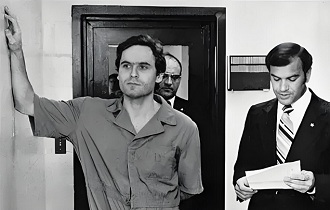

美国连环杀手泰德·邦迪因外貌获得媒体同情,初审时甚至有女粉丝为其求情。

根据美国 EEOC 的统计,外貌歧视投诉中,颜值低者胜诉率仅为 38%(对比种族歧视案的61%)。

基于这些问题,部分国家推行「匿名卷宗」(隐去被告照片)或 AI 量刑辅助系统。比如美国加州法院指南中,通过认知偏差训练减少主观判断。

颜值对正义的影响属于系统性认知偏差,而非明文法律歧视。其效应大小约为 5%-15%,远低于种族或阶级因素的影响,但仍值得警惕。真正的司法公正需通过制度设计抵消人性本能。